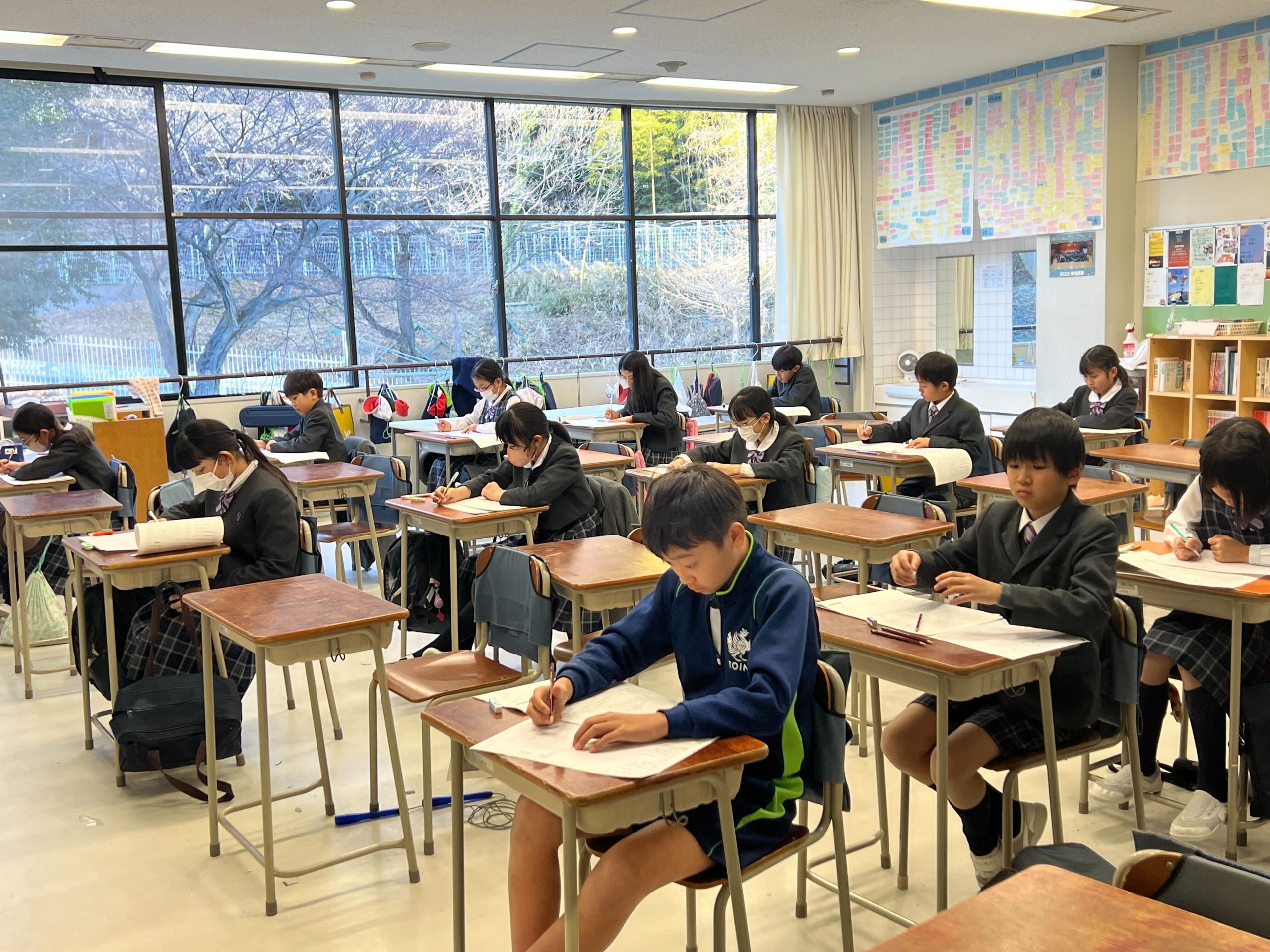

「これは何でしょう?わかった人は答えを言わずに立ってね」

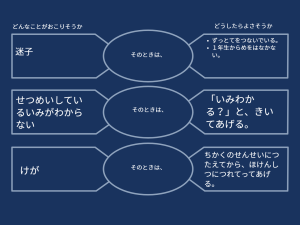

上記は今年度最初の総合の授業の発問です。最初は「何!?」とわからなかった子たち。ただ、1枚1枚写真を見せていくと徐々にわかる子が増えてきます。「わかった!」と立つ子もいれば、「あれ?さっきはわかったけど、今の写真はわからない…」と逆に座ってしまう子もいます。子どもたちの理解が目で見て分かることがよかったです。

今年度1学期の5年総合のテーマは「イネを育てよう!」です。稲を育てることを通して、その育て方を調べたり、営繕の方に直接質問してみたり、調べたことを体験したりといろいろな学びのかたちを経験することで、探究的な学びのプロセスを子どもたちが身に付けられるようにしています。

まずは一人ひとりに「自分の育苗箱」を渡し、育てる活動を行います。稲は子どもたちが思った以上に育てることが難しく、水やりを怠ってしまい枯れさせてしまう子もいました。一方、日々稲のことを気にかけて育てている子の苗は元気に育ちました。枯れさせてしまった子には、その原因を考えさせた上で、こちらで育てていた別の苗を渡し「今度は元気に育てられるといいね」と伝えます。枯れさせて失敗することを経験した子は、そのことでより育てる意識が高まっていきます。

稲の育て方について調べていくと、稲を育てる方法として「バケツ」と「田んぼ」があることを知ります。「どっちにチャレンジする?」と聞くと子どもたちは「両方」とすぐに答えました。よって、両方の育て方にチャレンジ。子どもの「やりたい」を実現していきます。

「田んぼ」で育てる方法を調べていくと、今度は「田起こし」「畔塗り」「代かき」など知らない言葉に出会います。その内容を本やインターネットで調べていきますが、写真付きでわかりやすくなっているはずが、イマイチどうするものなのか理解できていない様子。一緒に動画をみたことで、初めて理解できたよう。その上で聞きます。

「代かき、やってみたい?」

調べて理解できたことを自ら実践できる場があることで、子どもたちの「やってみたい!」の意欲がより高まっていきます。

「代かきをする前の田んぼの様子も見てみたい。」ということで、田起こしを終えた田んぼを見に行きました。「ところでみんなは何を見に行くの?」と問うと「土の様子」。「なんで?」と問うと「田起こしでどれくらい土が細かくなっているかを確かめたい。」「どうなってると思う?」「水を入れる前だからきっと固い土だと思います。」「細かく砕いたんだから、こんなに小さな粒になっているよ。」と調べたことを踏まえていろいろな仮説がどんどん出てきます。その上で見に行きました。

「土は思った以上にごろっとしていました。」「畝の間には水たまりになっているところもありました。」その土を拾い上げてみせると「うわ、汚い!」という子どもたち。でも、こちらがさわっていると徐々に触れ始める子どもが増えてきます。自分の手で土の感触を味わいます。「表面にある土と少し掘ってみた土では、大きさや様子が全く異なり、掘った土は粘土状でした。」そういったことも実際に見て、触れてみたことで発見がすることができたようです。

代かき体験の日。今日は実際にはだしで田んぼの中に入ります。どろどろの中に入るのは、子どもたちにとってかなり抵抗があるようで、みな一様になんとも言えない表情をしながら入っていきます。

「うわっ、なにこれ!?」「気持ちわるっ。」と最初はなりますが、数歩進むと「いや、意外に気持ちいい」「楽しい!」という声に変わっていきました。耕耘機のハンドルを持ち、その振動を感じたり、動きが見られたりするのはかなり新鮮だったようで、とても楽しそうでした。

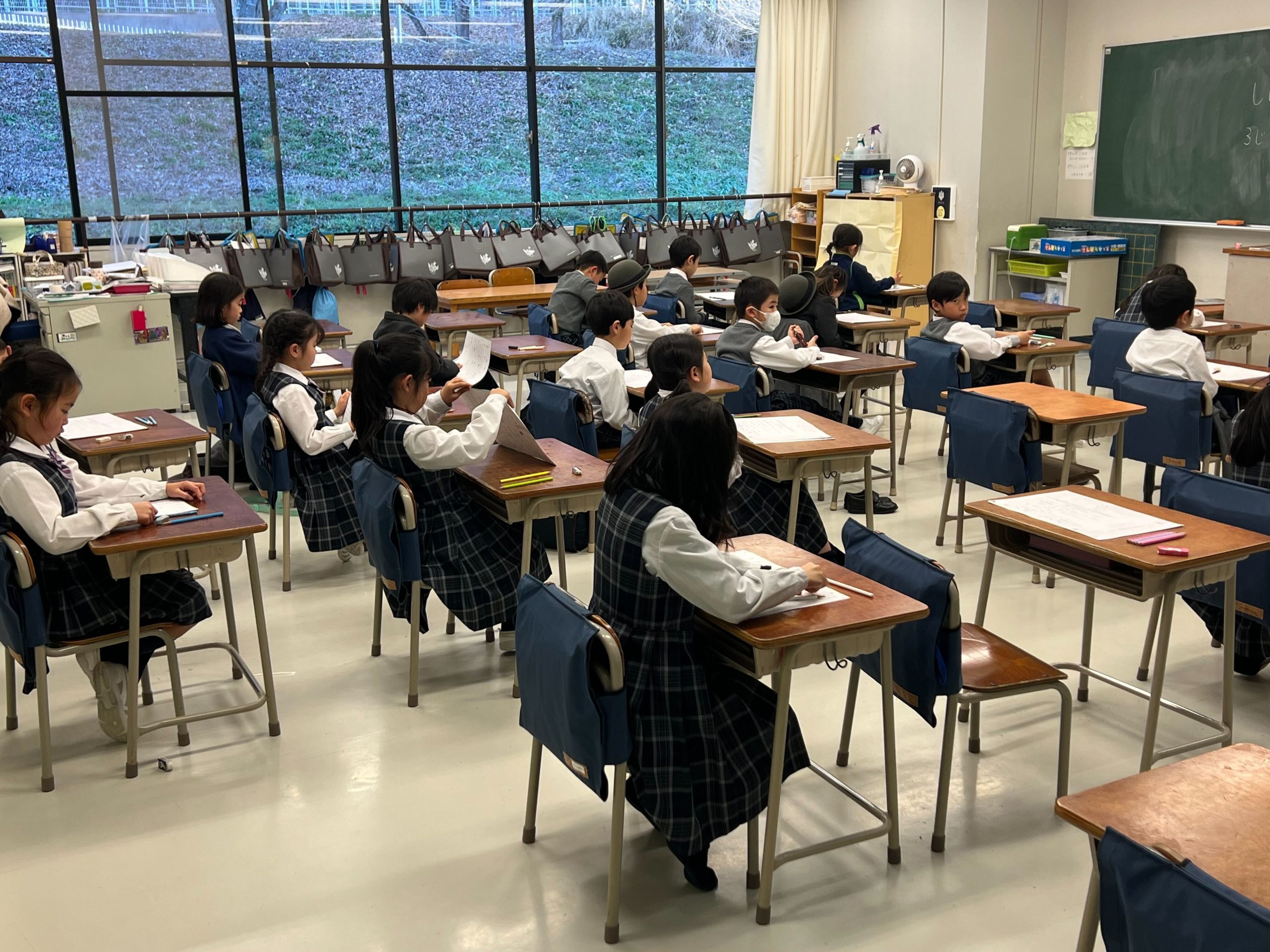

田植え当日。前日大雨でしたが、この日は見事に晴れました。5年学年スタッフを中心にサポートの教員がついたり、営繕の方も数名いたりして充実したサポートをしていただきました。それだけでなく、今年度は5年保護者の方にお手伝いを公募したところ、たくさんの方が参加してくださり、親子行事のような様子となりました。田植えの仕方も、事前に調べ学習で学んでいた子どもたちですが、実際にやるとなるとやはり簡単ではないことを子どもたちも良く知っており、営繕の方の説明・実演を熱心に聞いていました。

代かきの時には、一人ひとり田んぼに入りましたが、田植えはクラスの半分が一斉に入ります。友だちと感覚を共有できることがうれしいようで、笑顔がいっぱいでした。

①植える場所を手でならす。②苗を3,4本鉛筆のように持つ。③根っこが折れないように気をつけて田んぼに深く差して植える。➃植え終えたら一歩下がってまた①へ。説明は聞いたけれど、それでもわからないから近くにいる保護者にたくさん質問します。体験型の学びをすると、探究的な情報収集の在り方が自然とそこかしこで見られました。そのこともあとで子どもたちと共有します。

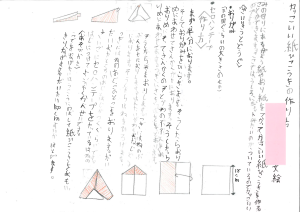

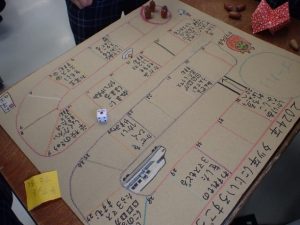

育苗箱から代かき、田植えとこれまでの流れの中で、子どもたちは楽しみながら確かな学びを得ています。今後は、体験したことも含めて1学期のこれまでの総合の学びをまとめ・発表する活動に進みます。どんな発表になるのか、今から楽しみです。

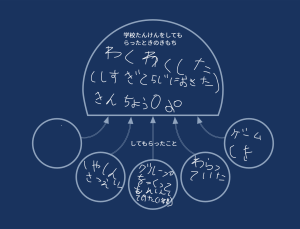

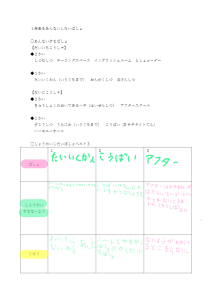

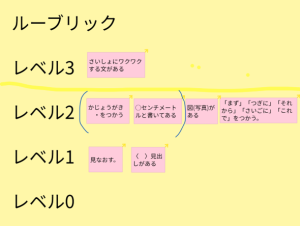

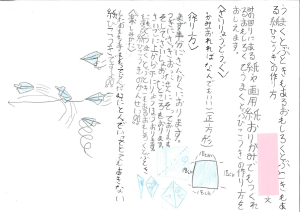

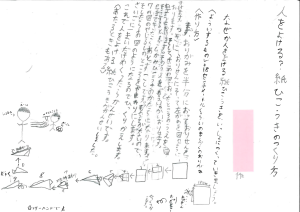

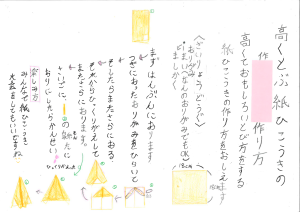

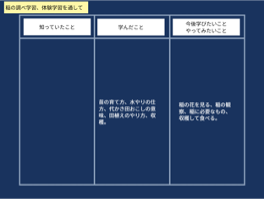

ここまでの学びを振り返りカードに書きました。

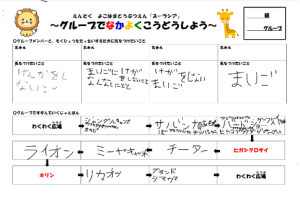

シンキングツールを使うと…

記録する観点に気づいたことで、内容がとても充実しました。

-300x222.png)

-300x211.png)

-300x220.png)

2-300x224.png)